絞首に失敗した場合の取扱い

第1 英国の物語と日本の逸話

夏目漱石『吾輩は猫である』には,寒月先生が「首縊りの力学」と題する演説の稽古をする場面がある(第3章)。その演説をみると,絞首に処した死刑囚が生き返ってしまった場合のイギリスにおける取扱いについて,興味深い一節がある。

ブラクストーンの説によると若し絞罪に処せられる罪人が、万一縄の具合で死に切れぬ時は再度同様の刑罰を受くべきものだとしてありますが、妙な事にはピヤース、プローマンの中には仮令兇漢でも二度絞める法はないと云う句があるのです。まあどっちが本当か知りませんが、悪くすると一度で死ねない事が往々実例にあるので(夏目漱石『吾輩は猫である』*1)

そこで調査するに,イギリスの法律家ブラックストン(William Blackstone, 1723-80)が,英国法の古典的教科書『英法釈義』において,「死刑囚が絞首後に蘇生した場合,その者を再び絞首しなければならない」(4 Blk. Com. 406*2)などと述べる一方,同じくイギリスの詩人ラングランド(William Langland, c.1330–c.1400)が,著名な物語詩『農夫ピアズ』において,「いかなる犯人であっても,2回も首を絞められる慣わしなどない」(B Pass. XVIII*3)などと唄っていることは事実である*4。両者の矛盾について,寒月先生は,前記のとおり,「どっちが本当か知りませんが」と投げ出すのであるが,諸書を参照すると,要するに,中世の14世紀には,蘇生した死刑囚を釈放するといった便宜的な法慣行もあったが*5,近代法が体系化された18世紀になると,そのような取扱いは許されなくなったということにすぎないと理解すべきようである*6。

これと同じことが,日本における蘇生した死刑囚の取扱いにもいうことができる。すなわち,日本では,明治5年の石鉄県(現・愛媛県)における蘇生事件が,再絞首せず釈放した例として有名なのであるが*7,この事件が起きたのは,明治といっても未だ江戸の遺制を残し,それこそ「梟首」(晒し首)のような刑罰さえ残存していた時期のことである*8。その後,近代法制が整備され,明治13年刑法が制定されると,実務は,そのような場合も釈放せず再絞首すべきものと理解するようになったようであり(明治25年・倉富勇三郎「刑法講義」*9),現行の明治40年刑法は,まさに当該理解に疑義が生じない文言を選んで起草されたものである(刑法改正案政府提出理由書*10)。しかるに,前記石鉄県の蘇生事件を紹介する各書は,その点のフォローには無関心なように思われるので,以下において,そこに至る経緯を整理してみたいと思う*11。

第2 石鉄県死刑囚蘇生事件

明治初年,死刑の執行方法として,新たに絞首が導入されたが*12,その導入初期には,複数の蘇生例があったとも伝えられている*13。しかし,確実な公的記録が残るのは,前記石鉄県の事例のみである。事実関係には若干の異説もあるが*14,その概要は以下のとおりである。

- 明治5年11月28日*15,石鉄県は,同年8月の「群邑動揺」(久万山騒動)の際,租税課出張所に放火した犯人として,北方村(現・東温市)の農民・田中藤作*16を絞首に処した。ところが,その遺体を親族に下げ渡したところ,四里半の道のりを帰宅後*17,「少ク脉動ヲ発シ漸々蘓生」するという事態が生じた。そこで,同県は,内務省を経由し*18,司法省に伺いを立てた(明治6年1月17日同県伺*19)。

- これを受けた司法省は,[1]「天幸」により蘇生した者を再絞首するのは情において忍ばず,また,[2]法律上も,誤判により軽い刑を科した場合でも改めて重い刑を科さないところ,そのまま放免すべきとも考えられるが,省内限りで判断することはできないなどとして,太政官正院に上裁を求めた(明治6年4月9日同省伺*20)。

- これに対し太政官正院は,改めて司法省に意見を下問した*21。司法省は,もとより再絞首する「条理」はないが,そのまま放免しては行刑上の弊害の虞があるところ,フランス民法にある死刑囚に対する民権剥奪の制度を参考に,死ぬまで獄中に繋ぎ,「一切人間ノ交通」を断ち,「手業等ヲ為シ自養ノ資」とすることのみを許すことにするのがよいと思われるが,「特旨」をもって放免するのであるれば別論であるなどとする答申(初案)を準備した(刑法決裁録・56号参照*22)。

- ところが,正院当局が同答申に満足しなかったのか,その経緯は不明であるが,最終的な司法省の答申(再案)は,最初の同省伺の[1],[2]と同様の事情を挙げた上,[3]大革命前のフランスにも,同様の場合に国王の特命ともって刑を減免した例があることを参考にすれば,「特旨」をもって放免するのが相当であるなどとするものになった(明治6年5月13日同省答議*23)。

- 太政官正院は,この再答申を待ち,司法省に「田中藤作儀別ニ御構無ノ間原籍ニ編入可為致事」とする指令を出した(明治6年6月9日指令*24)。そして,これを受けた司法省が,石鉄県に「田中藤作已ニ絞罪処刑後蘇生ス復タ論ス可キナシ直ニ本籍ニ編入ス可シ」とする指令を出し(司法省日誌明治6年後62号同県宛指令*25),ようやく藤作の放免が確定した*26。

さて,ここで検討したいのは,明治政府が,結局,いかなる理由付けによって,蘇生した死刑囚の再絞首を不要と判断したかである。ところが,最終的になされた太政官正院,司法省の各指令の本文は,単に「別ニ御構無」,「復タ論ス可キナシ」などと結論を述べるのみで,その理由を特に示さない*27。

そこで,当該結論に至る議論の途中経過をも検討するに,司法省が,誤判により軽い刑を科した場合の取扱いを援用するのが,法律上の理由付けとして注目される。しかし,この理由付けは,そのころ編纂中であった改定律例の規定に基づくものと思われるところ(78条,314条*28),当該規定は,いわゆる一事不再理と同様,刑の「宣告」を誤った場合の規定であって,本件のように,刑の「執行」を誤った場合の規定ではないから(太政官法制部明治13年8月10日回答参照*29),法律論として適当でない。当該理由付けは,前掲司法省答議(再案)において,大革命前のフランスの事例が援用されているのと同様,あくまでも考え方の参考として引かれたにすぎないと理解すべきであろう*30。

そうすると,結局,明治政府の判断は,「天幸」により蘇生した者を再び絞首するのは情において忍びなく,また,再び絞首する「条理」もないという程度の大雑把ものとして理解すべきことになろうか*31。事件の経過をみても,石鉄県,司法省,正院のいずれも,理由付けはともかく,結論として,再絞首までする必要はないと考えていたことはうかがえるところである。

いずれにせよ,この事件は,蘇生した死刑囚が「特旨」により放免された前例となった。司法省指令の法源性は限定的であり,直ちに他の事件に援用することができるものではないが(明治6年司法省124号参照*32),この際の司法省指令は,当時の法律書にも掲載されており(明治6年・近藤圭造「皇朝律例彙纂」など*33),一種の先例となっていたと考えてよさそうである*34。

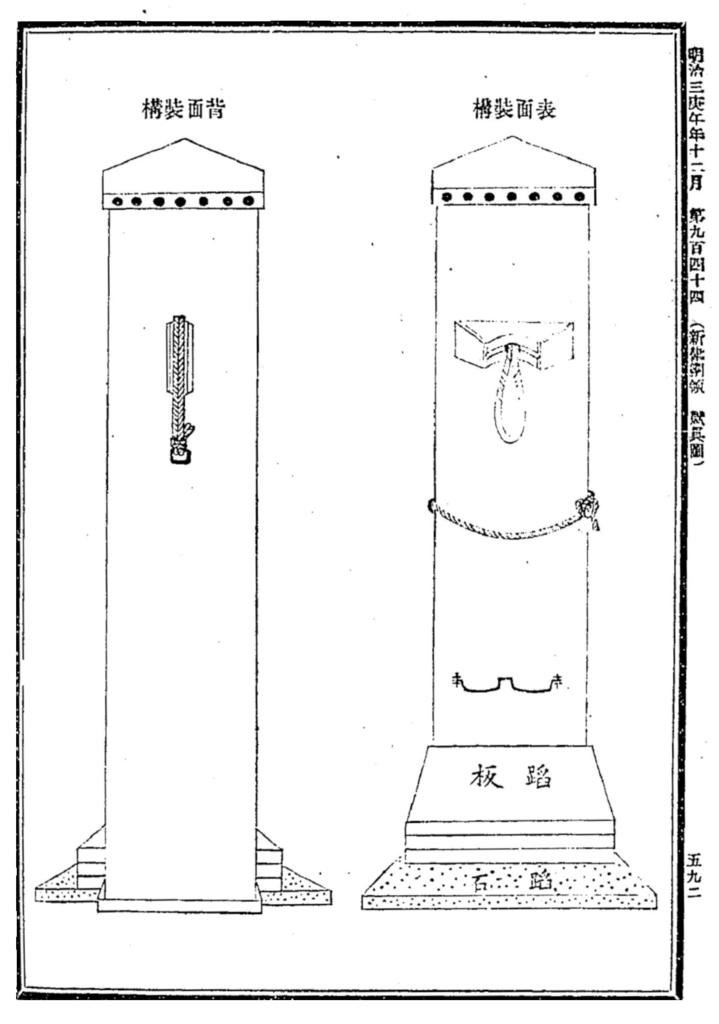

なお,この事件に前後して,絞首刑の執行方法が,従前の「絞注」を用いた方式から,現在も使用されている「絞架式」に変更された(明治6年65号布告)。諸書のなかには,蘇生事件を契機に執行方法が改良されたかのようにいうものもあるが*35,この改良は,受刑者の苦痛軽減を名目に,藤作に対する死刑執行以前から検討されていたものである(明治壬申8月司法省伺参照*36)。

第3 旧刑法の制定と起草者意思

石鉄県の蘇生事件から9年ほど経った明治15年1月1日,我が国における最初の近代刑法として,明治13年刑法(同年36号布告)が施行され,「死刑」(7条1号)の執行については,「死刑ハ絞首ス」(12条本文)と定められた。

この点,同法の起草に深く関わったボアソナード(Gustave Emile Boissonade de Fontarabie, 1825-1910)は*37,同法に基づく死刑の執行を受けた者が蘇生した場合,再び絞首しなければならないのは明らかであると考えていた(明治16年・堀田正忠「刑法釈義」*38)。というのも,旧法における死刑は「絞刑」であったから,一度でも「絞」した以上,宣告された「刑」の執行は終了し,蘇生したからといって再び「絞」することはできず,したがって,石鉄県の事件の取扱いは当時の法制度の下では正しいといえるが*39,明治13年刑法における死刑は「死刑」なのであるから,「死」に至らさせねば「刑」を執行したことにならないという文理解釈がされたからである(明治15年・薩埵正邦ら「刑法弁議」*40)。

換言すれば,死刑とは,本来,生命を絶つことを目的とするものであるところ,同法12条は,その「執行方法」を定めたものにすぎず,死刑囚が死亡するまで,その「執行方法」に従い,何度でも執行を繰り返さなければならないと解するわけである(明治23年・江木衷「日本刑法」など*41)。この解釈は,内務省の監獄官練習所(現・法務省矯正研修所の淵源)においても講されており(明治25年・倉富勇三郎「刑法講義」*42),実務を含め,通説的な見解であったようである*43。

しかし,反対説も消滅したわけではない。例えば,死刑の目的が生命を絶つことにあるとしても*44,徒刑(懲役刑)の場合,天災等により服役できず,その目的を達成しなかった期間があったからといって,その期間分の刑期を追加することはないのであるから,死刑においても同様に考えるべきであるという見解(明治19年・井上操「日本治罪法講義」*45),あるいは,一度でも絞首された以上,刑の執行を受ける義務を履行し,罪を償ったというべきところ,官の誤りのため人を害することは許されず,放免又するかは無期徒刑に減免すべきとか(明治19年・大阪朝日新聞の論説参照*46),入念に規定したはずの死刑執行手続を受けたにもかかわらず死を免れた以上,その者の「倖運ニ帰センノミ」などとする見解があった(明治26年・井上正一「訂正日本刑法講義」*47)。結局,この議論の最終的な決着は,次の刑法全面改正にまで持ち越されることになる*48。

なお,その改正に当たり,政府委員であった前記倉富勇三郎は,死刑囚の蘇生は,「稀有ナコトデアリマスケレドモ、事実問題トシテ現レタコトモアリマス」(明治35年・貴族院刑法改正特別委員会議事速記録*49)と答弁しており,この時期にも現に蘇生事件はあったようである。実際,明治19年3月23日付け『大阪朝日新聞』は,同月21日に絞首された吉田梅吉が蘇生し,再執行した事件があったことを伝える。

死刑に処せられたる吉田梅吉は…当日式の如く刑上に上げて頸に綱を引掛け踏板をはづし定式に従ひ二分間を経過して後絶脉せしや否を医師が診断したるに…顔色依然として更に異状のあらざるより再び之を絞台にかけしに…都合三回にして初めて絶脉したる由(明治19年3月23日付け『大阪朝日新聞』*50)

上記記事に対しては,後日,当局による取消記事が入るのであるが(同月24日*51),誤報にしては具体的,迫真的な描写であり,当局による揉み消しだったのではないかという想像も膨らむ。実際,その後,明治22年に監獄則が改正された際には,絞首された者の死亡を確実にするための上記「二分間」(旧32条2項*52)という待ち時間が,「五分間」(新37条2項*53)に延長されているところである*54。

第4 現行刑法の制定と立法者意思

明治40年の現行刑法は,旧法の「死刑ハ絞首ス」(旧法12条本文)に対応する条文として,「死刑ハ監獄内ニ於テ絞首シテ之ヲ執行ス」(新法11条1項)と定めた。その後,同規定の文言は,平成7年の刑法口語化,平成17年の監獄法改正を経て,現在,「死刑は、刑事施設内において、絞首して執行する。」となったが,実質的な変更はない。

理由 本条第一項ハ現行法第十二条ト同シク死刑ノ執行二開スル規定ナリ現行法ニ死刑ハ絞首ストアルヲ改メテ絞首シテ執行スト為シタルハ絞首シテ生命ヲ絶ツコトヲ明ニシタルモノニシテ絞首ニ依リ一旦絶命シタル後蘇生スルコトアルモ更ニ絞首シテ生命ヲ絶ツ可キコトヲ命シタルモノナリ(前掲刑法改正政府提出案理由書*55)

明治40年刑法が,前記のように死刑に関する文言を改めた趣旨について,当時の政府は,以上のように説明していた。つまり,同改正は,まさに石鉄県の蘇生事件のような場合について,再び絞首して絶命させるべきものとして立法的に解決しようとしたものなのである*56。

そうすると,現行刑法の下における死刑囚の蘇生に対しては,特段の事情がない限り,上記立法趣旨に従って解釈するべきであろう。実際,明治40年刑法制定直後ころに発行された刑法の解説書をみると,改正趣旨に遡って,この解釈を明記するものがみられる(明治40年・田中正身『改正刑法釈義』など*57)。もとより,同じ時期のものでも,上記改正趣旨に触れることなく,死刑の目的が受刑者の生命を絶つことにあることを強調し,同旨の結論を導く解説書も多いが(明治41年・泉二新熊『改正日本刑法論』など*58),いずれにせよ,現行刑法制定後は,学説・実務において,蘇生した死刑囚は再び「縄をかけ直して*59」絶命させるべきものとして,特に異論をみなくなったようである。

ところが,そのことが逆に影響したのか*60,近年,刑法の解説書をみても,この論点には特に言及されていないことが多い*61。さすがに,『大コンメンタール刑法』(第2版,平成16年)は,刑法11条の注釈において,前掲刑法改正政府提出案理由書を引用するが,積極的なコメントを加えるものではなく(291頁),明確な指摘をするものとしては,小野清一郎ら『ポケット註釈全書刑法』(第3版,昭和55年)が見当たる程度である(76頁)。監獄制度や死刑制度を論じたものに手を広げても,この点の取扱いに触れるものは必ずしも多くない*62。冒頭に指摘したとおり,石鉄県の蘇生事件を紹介する諸書が,現行法における取扱いをフォローしないのは,このようなことに原因があるのかもしれない。

ところで,明治40年刑法施行後,死刑囚の蘇生事例はあったのであろうか。そして,蘇生事例があったとして,実際に縄をかけ直しているのであろうか。死刑違憲訴訟で鑑定書を提出した古畑種基の調査によれば,昭和20年から昭和27年4月まで,名古屋,宮城,札幌,広島,福岡の各刑務所,名古屋,広島の各拘置所において,蘇生事例はなかったとのことであるが(昭和28年・古畑種基「死刑執行方法に関する法医学的考察」*63),それ以外は判然としない。他方,関係者からの非公式な聞き取りによれば,絞縄が切れてしまったため,地面に落ちて意識を失っていた死刑囚を医務部長が注射で絶命させた事例(平成9年・市川悦子「足音が近づく」*64),あるいは,絞縄のかけ方が悪く,なかなか絶命しない死刑囚を刑務官が柔道の絞め技で絶命させた事例(平成5年・大塚公子「死刑執行人の苦悩」*65)も漏れ伝えられている。仮に,上記の各事例が真実であれば,法律に基づかない方法によって死刑を執行したものとして,違法な取扱いといわざるを得ないであろう*66。

*1:夏目漱石『吾輩は猫である』(上),大倉書店,明治38年,132〜133頁.なお,本引用部分のほか,以下引用に当たり,適宜表記を改めるなどした場合がある。

*2:Blackstone W. Commentaries on the laws of England: in four books, Bk.4, 11th ed., A. Strahan and W. Woodfall, 1791, p.406.)

*3:Langland W., Skeat W. ed. The vision of William concerning Piers Plowman, together with Vita de Dowell, Dobet, et Dobest, secundum Wit et Resoun, XVIII 377-378, London : Pub. for the Early English text society, by N. Trübner & co., 1867-1878, p.340.

*4:実のところ,この演説は,アイルランドの科学者Samuel Haughton(1821-97)の論文をなぞったものにすぎないことが知られている(中谷宇吉郎「寒月の「首縊りの力学」その他」(同『冬の華』203頁),岩波書店,昭和13年,203頁~208頁,寺田寅彦「夏目漱石先生の追憶」(『寺田寅彦随筆集』3巻282頁〔改版〕),岩波書店,昭和38年,288頁.)。その論文をみると,確かに,「It is clear," says Blackstone, "that if upon judgment to be hanged by the neck till he is dead the criminal be not thoroughly killed, but revives, the sheriff must hang him again." But, strangely enough, we find in the ‘Vision of Piers Plowman,’ a passage which seems to show that the opposite of this either was, or was believed to be, the established rule in his time. “It is noght used on / Earthe To hangen a feloun / Ofter than ones, / Though he were a tretour.」として,前掲『英法釈義』や『農夫ピアズ』の内容が引用されている(Haughton S. “On hanging, considered from a mechanical and physiological point of view”. Philos Mag 32:23-34, Taylor and Francis, 1866, p.29 )

*5:Skett W. ed. The vision of William concerning Piers Plowman, together with Vita de Dowel, Dobet, et Dobest, secundum wit et resound, Part IV, Section I – Notes to Texts A, B, and C., N. Trübner & CO., 1877, pp.423-425, Brown P. A Companion to Medieval English Literature and Culture C.1350-C.1500, J. Wiley and Sons, 2009, p.293.

*6:すなわち,近代英国法において再絞首が求められる直接の根拠は,絞首刑の判決文が「He be hanged by the neck till dead.」というものであるため(Hawkins W. Treatise of Pleas of the Crown, Vol. II, Bk.2, Ch.48, Sect.7, 11th ed., C. Rowrth, 1824, p.627.),その者を実際に死に至らしめなければ,判決を完全に執行したことにならないという単純な文理解釈にあるが(Blackstone, op. cit., p.406, Hawkins, op. cit., Ch.51, Sect.7, p.657. Hale M. The History of the Peas of the Crown, Vol. II, Ch.58, 412, R. H. Small, 1847, p.411.),そのような文理解釈の背景には,行政権たる王権が,司法府の判決を変更することは許されないという近代法の発送があるように思われるのである(Blackstone, op. cit., pp.404-406, Hawkins op. cit., Ch.51, Sect.5, pp.656-657. Hale, op. cit., Ch.58, 412, p.411.)。ちなみに,絞首の判決が,わざわざ「till dead」と明記するのは,英国法上,大逆罪に対する「首吊り・引回し・四裂きの刑」において,「hanged by the neck and cut down alive」といった段階があったりするからのようである(Hawkins, op. cit., Ch.48, Sect.3, pp.625-626.)。

*7:単なる孫引きと思われるものも多いが,事件の事実関係については,佐藤清彦『奇談追跡』(大和書房,平成3年,85頁〜103頁,229頁〜230頁.週刊読売1987年3月29日号40頁の加筆改訂),が細かく調査しており,公式記録の原文については,小関恒雄「明治初年のある絞刑後蘇生例」(犯罪学雑誌52巻1号,日本犯罪学会,昭和61年,33頁)が小まめに引用しており,当時の法律家の議論については,手塚豊「生き返った死刑囚とその処置」(法学セミナー30号68頁,日本評論社,昭和33年,68頁.同『明治刑法史の研究』(上),慶応通信,昭和59年,311頁以下所収)が詳細である。

*8:例えば,明治7年の佐賀の乱では,前司法卿の江藤新平,前秋田県令の島義勇が,それぞれ梟首に処せられている(布施弥平治『修訂日本死刑史』,厳南堂書店,昭和58年,651頁)。

*9:倉富勇三郎(述)『刑法講義』,監獄官練習所,明治25年,177〜178頁.

*10:倉富雄三郎ほか[監修]『刑法沿革綜覧』,清水書店,大正12年,2127頁(松尾浩也[増補解題]『刑法沿革綜覧』,日本立法資料全集別巻2,平成2年所収).

*11:例えば,手塚・前掲論文69頁は,「その後(引用注:明治25年8月),蘇生事件が実際におこらないためか,こうした議論は,法曹界から消滅した。」などとするのであるが,以下に詳述するとおり,少なくとも明治40年刑法の制定まで,この問題は決着をみていない。

*12:明治3年12月27日に頒布された新律綱領による(布施・前掲『修訂日本死刑史』617頁)。

*13:[1]手塚・前掲論文69頁は,主獄司権正・小原重哉の回顧談として,3件の蘇生例があったとし,村野薫『日本の死刑』41頁(柘植書房,平成2年.同『死刑って何だ』,柘植書房,平成4年,19頁,同『死刑執行』(犯罪ドキュメントシリーズ),東京法経学院出版,昭和60年,80頁),近藤昭二『誰も知らない「死刑」の裏側』97〜98頁(二見書房,平成10年)も,これに従うようであるが,小原重哉の回顧談の存在を確認することができない。手塚・同論文同頁は,当該3件のうちの1件が,石鉄県の事例であり,もう1件は,明治5年8月に起きた度会県の事例(宮川孫二郎編『明治新政譚』,高橋省吾,明治24年,115頁)であると比定し,佐藤・前掲書91頁,愛媛県警察史編さん委員会編『愛媛県警察史』(第2巻)248〜249頁(愛媛県警察本部,昭和53年)の同旨の記載は,これに従ったものと思われる。[2]これと別系統の説として,正木亮が,昭和27年に行われた「死刑問題をめぐって」という座談会のなかで(犯罪学雑誌18巻1号45頁),明治9年,今治藩(後の石鉄県)と松代藩において蘇生事件があり,刑部卿の判断で無期刑になったと述べるものがあるが(49頁),今治藩,松代藩,刑部卿のいずれも明治4年に廃されており,何かの記憶違いのように思う。正木は,典拠として「日本死刑史」と題する書を挙げるが,少なくとも布施弥平治『日本死刑史』(日東書院,昭和8年)に,そのような記載はないようである。[3]また,単に複数の蘇生事例があったことのみをいうものとして,村野薫「日本の絞首刑はいかにして発達したか」128頁(伝統と現代14巻3号124頁,伝統と現代社,昭和58年),同『死刑はこうして執行される』76頁(講談社,平成18年),平松義郎「日本刑罰夜話」(『江戸の罪と罰』,平凡社,昭和63年,91頁.日本放送協会『歴史への招待(3)』〔復刻版〕,日本放送協会出版,平成6年,40頁以下所収)がある。[4]他方,石鉄県の事件以外に蘇生事件がなかったことを前提とするものとして,明治19年3月26日付け大阪朝日新聞1頁の論説(朝日新聞社『朝日新聞一〇〇年の記事に見る』(5),奇談珍談巷談明治編,朝日新聞社,昭和54年,69頁参照)や森川哲郎『日本死刑史』172頁(日本文芸社,昭和45年)がある。

*14:他方,そもそも蘇生事件自体が八百長であった可能性をいうものとして,穂積重遠「絞罪処刑後蘇生」35頁(法律時報4巻5号35頁,日本評論社,昭和7年.同『有閑法学』,日本評論社,昭和9年,153頁~156頁.宮武外骨『府藩縣制史』,名取書店,昭和16年,218頁所収)がある。しかし,特段の根拠があるようでもなく,佐藤・前掲書90頁も,この見解に対しては否定的である。

*15:ただし,川内町老人クラブ連合会昔話を集める会編『ふる里の記録』(第3集)61頁「久万山騒動奇談」(川内町老人クラブ連合会,昭和61年)は,処刑日を明治5年11月20日とする。

*16:天保14年9月11日,北方村上海山の桐山家に生まれ,同村下古市の田中家に婿入りしたが,蘇生事件後,離縁されて桐山姓に戻ったとされる(佐藤・前掲書101頁〜103頁)。

*17:ただし,前掲『ふる里の記録』61頁は,帰宅途中に蘇生したとして,「畑寺の百間土手の辺りで棺の中からウンウンと唸り声がする。何事ならんと恐る恐る蓋を開けてみると,藤作が目を開けて息を吹き返しているではないか」と描写し,佐藤・前掲書は,この説を採用する。近藤(昭)・前掲書99頁は,その孫引きかと思われる。

*18:久米村誌刊行会編集部(編)『久米村誌』(同刊行会,昭和40年)に、「この奇蹟的な事件は県へも報告されたが、当局も処置に窮して内務省へ照会され、さらに司法省に裁決を依頼した。」(96頁)とある。同書・90頁~98頁の「久米農民騒動」における記述である。

*19:司法省日誌・明治6年後第62号・14頁~16頁(日本史籍協会『司法省日誌』(三),東京大学出版会,昭和58年,522頁所収).小関・前掲論文34頁,近藤圭造編『皇朝律例彙纂』(巻1)6〜7丁(阪上半七,明治9年),高橋秀好編『新律附例解補正』(第1冊)巻1・4丁(萩原裕,明治9年)参照.

*20:太政類典外編・明治4年〜明治10年・非常部・93番「絞罪者田中藤作甦生ス」(国立公文書館蔵),刑法決裁録(壹)・56号「旧石鉄県管民田中藤作絞刑後蘇生ノ儀」(同蔵),公文録・明治六年・第百六十四巻・明治六年六月・司法省伺(一)・5号「絞罪人蘇生ノ儀ニ付伺」(同蔵)登載.小関・前掲論文34頁参照.

*21:なお,手塚・前掲論文68頁は,これをもって,自ら判断することを渋った正院による「八百長的指令」などと評する。しかし,担当部局から疑義照会された上級機関が,担当部局の意見を徴したり,これに「貴見のとおり」として回答するのは普通のことであろう。むしろ,後述のとおり,「初案」が没とされ,改めて「再案」が作成された経緯からすれば,「再案」は,正院側の強い意向を反映したものではなかったかと想像される。手塚・同論文は,司法省の答議に「初案」と「再案」の2種類があることを知らないようである。

*22:前掲刑法決裁録(壹)・56号において,「初案」として参考掲載されているものである。管見のかぎり,当記事以前に,この「初案」の存在に触れた論考は見当たらない。

*23:前掲太政類典外編・明治4年〜明治10年・非常部・93番,前掲刑法決裁録(壹)・56号,前掲公文録・明治六年・第百六十四巻・5号登載.小関・前掲論文34〜35頁参照.

*24:前掲公文録・明治六年・第百六十四巻・5号,前掲太政類典外編・明治4年〜明治10年・非常部・93番,前掲刑法決裁録(壹)・56号登載.なお,「本刑ヲ科シ候条理ハ無之候」という文句を同指令の文言として掲げるものもあるが(小関・前掲論文35頁),当該文句は,同指令の題名であって,指令自体には当たらないというべきであろう。

*25:司法省日誌・明治6年後第62号・15頁~16頁登載(前掲『司法省日誌』523頁所収).小関・前掲論文34頁,前掲『皇朝律例彙纂』(巻1)7丁,前掲『新律附例解補正』(第1冊)巻1・4丁.なお,同指令の発布月日は司法省日誌には記載されていないが,前掲『皇朝律例彙纂』(巻1)7丁は「9月18日」とする(典拠不詳)。この点,布施は,前掲『日本死刑史』(294頁)では,前掲『皇朝律例彙纂』に基づき,9月18日説を採用していたが(小関・前掲論文37頁・注13参照),前掲『修訂日本死刑史』では,同じく前掲『皇朝律例彙纂』を典拠として掲げながら,前掲『司法省日誌』の記載に従う。その外,森川・前掲書172頁は,9月18日説を採用する

*26:なお,「原籍ニ編入」,「本籍ニ編入」の意味について,蘇生の日をもって出生の日として戸籍を作製したとする理解もあり(前掲『久米村誌』97頁),そのような伝承が現地にも伝わっているようで(559頁)が(前掲『ふる里の記録』62頁,佐藤・前掲書101頁),単に従前の戸籍の存続を認めたにすぎないと理解するのが正当であろう(手島・前掲論文68頁)。また,放免後の藤作について,現地の伝承には,蘇生後4年で死亡したというものもあったようであるが,田中家の記録等によれば,数え年56歳(処刑時30歳)までの生存が確認されるようである(佐藤・前掲書100〜102頁,230頁,前掲『愛媛県警察史』・249頁)。前掲『ふる里の記録』62頁は,60余歳まで生きたとする。

*27:先に注したとおり,「本刑ヲ科シ候条理ハ無之候」云々という理由付けの文句は,同指令の題名であって,指令自体には当たらないというべきであろう。

*28:改定律例78条「凡人ヲ罪ニ失出スル者ハ…貼断スルコトを用ヒス」,同314条「…其出スニ失スル者ハ貼断スルコトを用ヒス」.なお,小関・前掲論文37頁・注11は,「改定律例」ではなく,「新律綱領」を典拠とするが誤りであろう。

*29:刑法説明録(三)・2号「司獄官吏刑ヲ執行スル際誤テ軽決シタルノ儀」登載(国立公文書館蔵).同説明録によれば,太政官法制部は,当該回答の前提として,「人罪ヲ失出スルトハ裁判上失出スルの謂ニシテ裁判執行上…失出ノ謂ニ非(ズ)」と考えていたようである。

*30:なお,近藤(昭)・前掲書99頁は,「伺いを立てられた司法省は、「革命以前のフランスでは、…国王の命令でその罪を免じた」と理由をつけ、結局、藤作は…無罪放免となったのだった。」などとして,フランスの先例が唯一の理由付けであったかのように記述するが,本文に示したように,そのような理解には疑問がある。

*31:その意味で,村野・前掲『日本の死刑』45頁,同・前掲『死刑はこうして執行される』76頁が,「天幸」によることが唯一の理由付けであったかのように記述するのも,あながち当を失った理解ということはできない。

*32:明治6年司法省124号「当省日誌ハ各府県伺ノ指令ヲ全載スルト雖…律ニ正条無之者ハ仮令日誌上的例有之候共伺ヲ経サレハ右ヲ援引致候儀不相成…」(8月3日).霞信彦「「司法省日誌」登載指令の援引をめぐる一考察」,研修565号3頁,誌友会研修編集部,平成7年,同「明治初期における刑事裁判について」,法学研究76巻7号1頁,慶應義塾大学法学研究会,平成15年参照.

*33:前掲『皇朝律例彙纂』(巻1)6〜7丁,前掲『新律附例解補正』第一冊(巻1)4丁.

*34:手島・前掲論文69頁は,「当時でも一般的にかなり知られていた」であろうと推測する。ただし,正木・前掲座談会のおける発言が勘違いによるものでなければ,その後,蘇生した死刑囚を無期徒刑とした例があったということになる。

*35:村野・前掲「死刑はこうして執行される」76頁,同・前掲「日本の絞首刑はいかにして発達したか」128頁,平松・前掲書91頁.

*36:太政類典第2編・第345巻(刑律一・刑律一)・10番「絞罪器械図式改正」登載(国立公文書館蔵)

*37:明治13年刑法の編纂におけるボアソナード関与の実際については,岩谷十郎「旧刑法編纂過程―司法省段階―におけるボアソナァド主宰の端緒」(慶應義塾大学大学院法学研究科論文集26号87頁,慶應義塾大学法学研究会,昭和62年),藤田正「旧刑法の編纂におけるボアソナードの役割」(学園論集72号21頁,北海学園大学学術研究会,平成4年)などが参考になる。

*38:堀田正忠『刑法釈義』(明治16年,1巻・上・179〜185頁)の引用する『法律雑誌』(時習社,230号)掲載の回答による(手塚・前掲論文69頁参照)。同回答は,同誌229号に掲載された「佐田豁堂」(薩埵正邦のペンネーム)による「一旦死刑ニ処セラレタル者ノ蘇生トキハ再ヒ之ヲ処刑スルヤ否ヤノ問」(23〜24頁)に答えたものである(岡孝『教育者・学校経営者としての薩埵正邦』,法政大学イノベーション・マネジメント研究センター,平成19年,添付・江戸川恵子「豁堂薩#x57F5;正邦年譜付著作一覧」・9頁)。

*39:とはいえ,実際のところ,新律綱領(名例律・五刑)は,「死刑」の一種として「絞」を定めしていたのであるから,新律綱領と明治13年刑法とに文理上の違いは少ない。しかも,「凡絞ハ、其首ヲ絞リ、其命ヲ畢ル…」とも規定されていたのであるからなおさらである。敢えて当該文言を無視する解釈をするとすれば,当該規定の主眼は,それに続く「…ニ止メ、猶ホ其體ヲ全クス」という部分にあるから,「其命ヲ畢ル」という文言を過度に重視することはできないなどと論じることになろうか。

*40:薩埵正邦ら『刑法弁議』(上巻),薩埵正邦,明治15年,31〜37頁(堀田・前掲書179〜183頁参照).なお,佐藤・前掲書90〜91頁は,「もし、彼(引用注:ボアソナード)の来日がもう少し早く、その意見がこの事件に反映されていたならば、藤作は再度の死を免れたとしても、すぐには自由を得ることはできなかったかもしれない。」とするが,ボアソナードの意見は,明治13年刑法の文理を前提にするのであるから,そのような理解は必ずしも妥当でない。

*41:江木衷述『日本刑法』(汎論ノ部),東京法学院,明治23年,186頁,同『現行刑法原論』(巻之2),東京法学院,明治25年,129丁,同述『刑法』(汎論ノ部),東京法学院,明治26年,189頁~190頁,岡田朝太郎・述『刑法講義』(総論),明治大学出版部,明治39年度法学科第1学年講義録,262頁,同,明治40年度法学科第1学年講義録,239頁.

*42:倉富・前掲書177〜178頁.なお,倉富勇三郎は,明治23年から明治24年にかけて,監獄官練習所で刑法を講じている。

*43:結論同旨,前掲『大阪朝日新聞』(明治19年3月26日)・論説,野中勝良『刑法彙論』(總則之部),明法堂,明治30年,67頁,平沼騏一郎・述『刑法総論』,日本大学,明治38年度法律科講義録,252頁,石原磊三『新撰刑法問答』(受験問答叢書・第34編),博文館,明治38年,120頁.

*44:なお,唐沢俊一『唐沢俊一のトンデモ事件簿』(三才ブックス,平成20年)は,「ちょっと考えれば、死刑の執行とは“囚人を刑により死に至らしめる”ことで完了するのだから、死刑の失敗とは、いまだ“刑が執行されていない”状態に過ぎない。」(179頁)などとするが,そのような単純な話でないことは本文に示すとおりである。そもそも,唐沢は,同書219頁で石鉄県の事件を紹介しているのであり,それとの関係をどのように考えていたのであろうか。

*45:井上操『日本治罪法講義』(下),知新社,明治19年,707〜711頁.

*46:明治19年3月25日付け『大阪朝日新聞』1頁に反対説として引用される。

*47:井上正一『訂正日本刑法講義』(再版),明法堂,明治26年,289〜290頁.

*48:なお,先に注したとおり,手塚・前掲論文69頁は,『日本之法律』(明治25年8月号)をもって,この議論が終了したかのように記載し,村野・前掲『日本の死刑』45頁,同『死刑って何だ』19頁の同旨の記述は,これに依拠すると思われるが,本文に示すとおり,その認識は誤りというべきあろう。

*49:第16回帝国議会貴族院刑法改正特別委員会議事速記録第4号(明治35年2月4日),50〜51頁(前掲『刑法沿革綜覧』760頁登載).厳密に言えば,明治40年刑法ではなく,明治35年刑法改正案の審議における発言である。

*50:『大阪朝日新聞』,明治19年3月23日,1頁(「死刑死に抵らず」と題する記事,前掲『朝日新聞一〇〇年の記事に見る』(5)・68頁所収).関連記事として,同月21日・1頁の「死刑」と題する予告記事,同月23日・1頁の「梅吉の罪状」と題する記事,同月24日・2頁の「正誤」と題する訂正記事,同月25日・1頁の「死刑の執行を受たる犯人未だ死に至らず又は蘇生したるときは再び死刑を執行すべきや如何」と題する論説,同月26日・1頁の同名の論説(前掲『朝日新聞一〇〇年の記事に見る』(5)・69頁所収)がある。

*51:『大阪朝日新聞』,明治19年3月24日,2頁(「正誤」と題する前掲記事).ただし,訂正の具体的内容は,同月25日・1頁,同月26日・1頁の「死刑の執行を受たる犯人未だ死に至らず又は蘇生したるときは再び死刑を執行すべきや如何」と題する前掲各論説をみないと分からない。

*52:「其遺骸ハ死相ヲ験シタルの後仍ホ二分時ヲ過サレハ埋葬若クハ下付スルコトヲ得ス」(明治14年太政官81号達監獄則32条2項).

*53:「刑死者ハ死相ヲ験シタルの後仍ホ五分時ヲ過サレハ其遺骸ヲ絞架ヨリ解下シ之ヲ埋葬若クハ下付スルコトヲ許サス」(明治22年勅令93号監獄則37条2項).

*54:福岡安治『新舊對比改正監獄則釋義』(岡島宝文館,明治22年)・56頁は,その改正理由を「蓋シ其時間ノ実際短キヲ改メタル」と推測する。

*55:同旨,田中正身編『改正刑法釈義』(上),明治40年,西東書房,100〜101頁,大脇熊雄『刑法精義』(総則之部),明治40年,成文閣,265〜266頁,小疇傳『新刑法論』,明治43年,清水書店,728〜729頁.

*56:明治13年刑法の制定以降,明治40年刑法の制定に至るまで,多数の刑法改正案が作成・提出されたが,明治40年刑法11条1項の文言は,当初の明治23年改正案以来のものである(同改正案14条,前掲『刑法沿革綜覧』・74頁)。そして,例えば,明治34年改正案12条1項(第15回帝国議会貴族院議事速記録第4号,明治34年2月8日,44頁)の改正理由(法典調査会・編『刑法改正案理由書』,明治31年,上田屋書店,14〜15頁)や明治35年改正案に対する政府委員の説明(前掲第16回帝国議会貴族院刑法改正特別委員会議事速記録第4号,50〜51頁)をみても,その立法趣旨は一貫していたようである。

*57:田中正身編『改正刑法釈義』(上),明治40年,西東書房,100〜101頁,大脇熊雄『刑法精義』(総則之部),明治40年,成文閣,265〜266頁,小疇傳『新刑法論』,明治43年,清水書店,728〜729頁.

*58:泉二新熊『改正日本刑法論』,明治41年,有斐閣書房,490頁,勝本勘三郎『刑法要論』(上巻・総則),明治大学・有斐閣書房,大正2年,616頁,林頼三郎・述『刑法総論』(大正10年度東京帝国大学講義・謄写版),矢田長次郎,大正13年,205頁,岡田朝太郎『刑法の知識』(万有知識文庫),非凡閣,昭和9年,103頁.また,監獄法に関する註釈として,樋山廣業『新旧対照監獄法註釈』(帝国地方行政学会,明治41年)・140頁も同旨である。

*59:古畑種基「死刑執行方法に関する法医学的考察」(『法律のひろば』6巻6号22頁,ぎょうせい,昭和28年,27頁)は,死刑に失敗した場合,「縄をかけ直して」執行することを当然の前提としている。なお,古畑は,死刑違憲訴訟控訴審(東京高裁昭和30年12月19日判決)において鑑定書(昭和27年10月27日付)を提出しているが,同鑑定書中「昭和20年以後の死刑執行総数」という表(第2章第3節第1表)には「再度縄をかけ直して執行した例」という欄がある(向江璋悦『死刑廃止論の研究』,法学書院,昭和35年,431頁)。

*60:そもそも,このような論点は「刑法学者」や「法曹実務家」の関心を引くところではないのであろう。砂川雄峻『法曹紙屑箱』(藤原喜一,大正7年)などは,この論点に議論があったことを述べつつ,「結局奈何なりしか記憶なし」と素っ気ない(400頁以下)。

*61:西原春男『刑法総論』,成文堂,昭和52年,458〜459頁,前田雅英ら『条解刑法』〔第2版〕,弘文堂,平成19年,25〜26頁,曽根威彦『刑法総論』〔新版補正版〕,弘文堂,平成9年,309頁,前田雅英『刑法総論講義』〔第4版〕,東京大学出版会,平成20年,518〜519頁,西田典之『刑法総論』〔第2版〕,弘文堂,平成22年,428〜429頁.309頁

*62:重松一義『近代監獄則の推移と解説』(学文社,昭和54年)は,明治41年監獄法72条の趣旨について,「蘇生による残虐なやり直しを回避」(377頁)するためなどと説明する。また,斎藤静敬『死刑再考論』(成文堂,昭和55年)は,「絞首を実行したが、なお死刑囚の生命を絶つことのできなかったときは、再度、絞首をする。」(93頁)などとするが,その根拠を述べない。

*63:古畑・前掲論文27頁.向江・前掲書,431〜432頁参照.

*64:市川悦子『足音が近づく』(インパクト出版会,平成9年)によれば,「昭和41年11月22日」から「7,8年前のこと」として,そのような事例があったとされる(237〜238頁)。

*65:大塚公子『死刑執行人の苦悩』,角川書店,平成5年,131〜134頁.

*66:最高裁判所昭和36年7月19日判決(刑集第15巻7号1106頁)は,「死刑の執行方法に関する基本的事項は,法律事項に該当する」とする。