1

隋の煬帝は、漢音の「ようてい」ではなく、呉音で「ようだい」と読むのが通常である*1。その理由について、煬帝は悪帝であるため、「皇帝でありながら、その資格はないという意味」(陳舜臣*2)をこめたなどと説明されることがある*3。他方、これは特に理由のない読み癖にすぎず、「悪いやつだから

後説が妥当と思うが、悪帝を理由とする見解も、少なくとも江戸時代に遡るため、直ちに切り捨てることはできず、その関係を検討しきれていない。しかし、本年3月、「悪帝」説を前提に、これを正面から論じた松下憲一「隋の煬帝はなぜヨウダイと読むのか」(史朋50巻37頁)という論文(以下「松下論文」という。)が発表されたので、ここで若干の整理をしたい。

2

我が国の漢字音は、古くは呉音が用いられた。しかし、奈良後期から、遣唐使や留学僧によって唐の長安や洛陽の発音である漢音が伝わり、これが正音とされるようになる。そして、「煬帝」という帝号は、隋を滅ぼした唐の李淵が618年に定めたものであるから(旧唐書*6)、我が国に「煬帝」の名が初めて伝わった時、それは「ようてい」のように発音された可能性が高いということはできる(松下論文・43頁)*7。

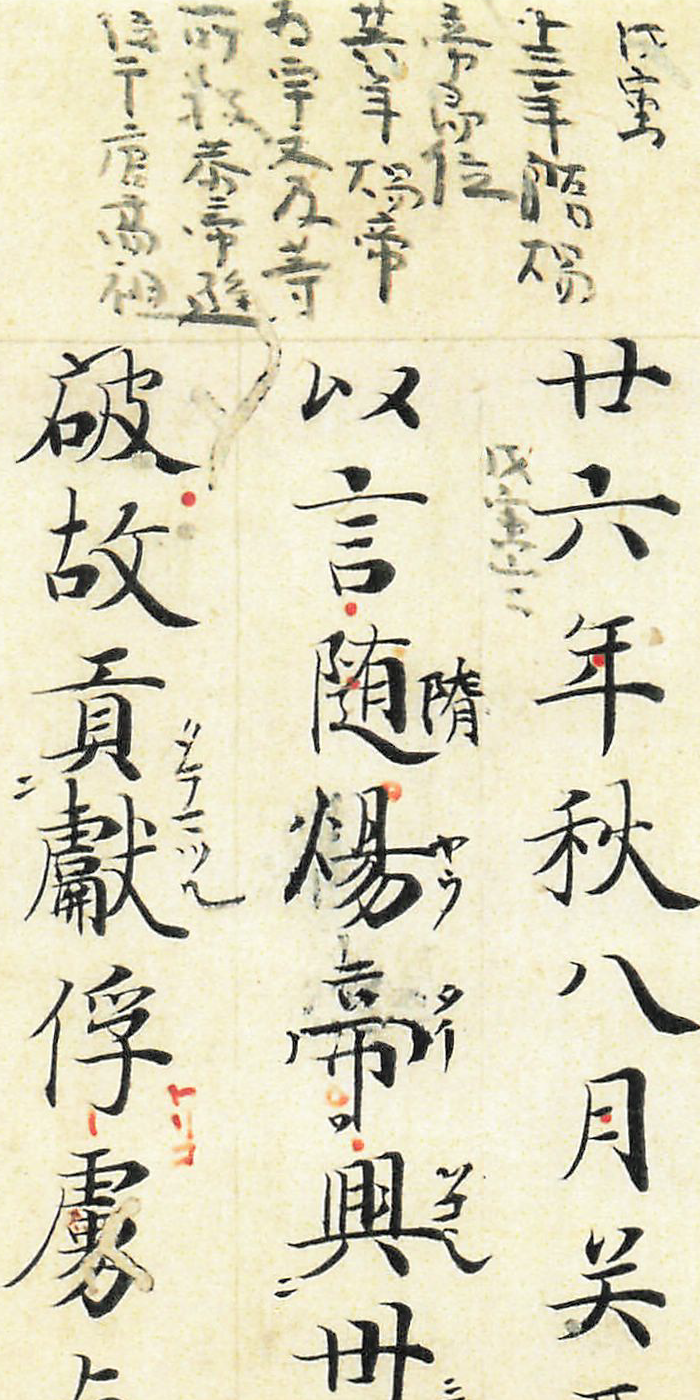

もとより、『日本書紀』(720年)にあらわれる「煬帝」の語には、「ようだい」の古訓が伝わる(釈日本紀*8)。しかし、松下論文に従えば、現存する『日本書紀』の伝本を確認し、実際に「ようだい」と読み仮名があるものを遡ると、11世紀末から12世紀末、「岩崎本」に加筆された墨書片仮名( 画像 )が最古であるということになる(44頁)。

)が最古であるということになる(44頁)。

松下論文は、これらの事実に加え、煬帝を悪帝とする『貞観政要』の伝本の振り仮名を検討するなどし、「ようだい」という読み方は、当初からの古訓ではなく、博士家藤原南家の「秘訓」であり*10、悪帝である煬帝を他の皇帝と区別するため、正式の漢音ではなく、呉音が用いられたと推測する。そして、呉音が悪い意味を含意する裏付けとして、『増鏡』や『水鏡』が「廃帝」を「はいだい」と読ませる例を挙げる*11。

しかし、松下論文の推論は、俄かに納得しかねる。漢音が正音とされた後も、日常語(和文)では、呉音も長く有力であり*12、例えば、「先帝」は「せんだい」と読むのが通常である*13。「廃帝」を「はいだい」と読むのも、それと同じことにすぎないように思われるのである*14。実際、松下論文の論拠と思われる永正本『増鏡』*15は、「廃帝」を「はいだい」と仮名書きする一方、「先帝」も「せんだい」と仮名書きする*16。

3

室町末期の惟高妙安『詩学大成抄』は、①「ようだい」と読まないと物を知らないように思われてしまうが*17、②本来は「ようてい」であると指摘する一方、③一般的(ココラツネ)・日常的(ソラ)には「ようだい」とも読むと付言する*18。同『玉塵抄』にも、「ソラ」には「ようだい」とも読むとの記述があり*19、このころには「ようだい」が慣用化していたと考えられる。

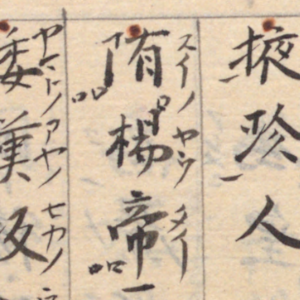

ココラツネニ云ニハ、煬

帝 トニゴリテ呉音ニダイト云ソ、帝トヨメハ、シライテヨムヤウニ、人ノ心エラルヽソ、ソレハ、ヲカシイソ、帝 ガ本ソ、ソラニ云ヘハ、タイトモヨムソ( 画像)

ところで、後漢の

これらからすると、「煬帝」を「ようだい」と読むことは、「鄭玄」を「じょうげん」と読むのと同じレベルで捉えられていたと考え得る。まさに、慣用的な読み癖の問題である。そうすると、単純に、「煬帝」の名は7世紀には漢音で伝わったが、当時は呉音が主流であったため、程なく「ようだい」と読み習わされ、それが後代まで残ったと想定すれば足りるように思う。

4

それでは、「煬帝」を「ようだい」と読み習わすことと煬帝が悪帝とされることとは全く関係がないのかというと、若干の反対資料がある。すなわち、江戸中期の国学者である坂秋斎は、その『かげろふの日記解環』において、『蜻蛉日記』中巻の石山詣での記事に見える「せんだい」*22が「先帝」の仮名書きであることについて、以下のように記す。

センダイハ。先帝也。カナモノノヨミ也。陏ノ煬帝ノ性悪ヲ儒者ガニクミテヤウダイト唱フルノミナラズ。( 画像

)

(坂秋斎『かげろふの日記解環』中巻之五・猪熊信男旧蔵本)

これに従えば、秋斎の時代の儒学者は、煬帝は「性悪」だから「ようだい」と読むと説明していたことになる。しかし、これを裏付ける資料を見つけることができない。逆に、少し後の儒学者である松井羅州の随筆『它山石』は、前掲『釈日本紀』の伝える古訓の存在を指摘し、これを読み癖であると理解する*23。国学者の賀茂真淵『源氏物語新釈』も、読み癖とみるようである*24。

いずれにせよ、江戸時代の時点で、悪帝だから「ようだい」であるという見解があったところで、それは伝統的な読み癖の存在を前提に*25、これを後付けで説明したにすぎない可能性もある*26。その意味でも、「読み癖」説を維持したいところであるが、前掲『かげろふの日記解環』の記述がピンポイントにすぎるため、簡単には無視し難く、今後も検討課題とせざるを得ない。

5

歴史上の煬帝は、北方の隋の皇室に産まれながら、江南の文化に陶酔し、南方の方言である「呉音」を習ったと伝えられる(隋書)*27。ここでいう「呉音」と我が国の漢字音である「呉音」とは、単純にイコールではないのであるが*28、中国の「呉音」に習い親しんだ煬帝が、本邦で「呉音」に読み習わされているというのも、面白い因縁のように感じる。

*1:例えば,外山軍治編『東洋の歴史 第5巻』(新人物往来社,1967年)は,「帝の字を呉音でだいと読むことは、たいていの人は知っている。」(11頁)とする。

*2:陳舜臣『中国の歴史』第7巻(平凡社,1981年)は,「このような皇帝は、二度と出現してはならない、皇帝でありながら、その資格はないという意味をこめて、日本でもむかしから煬帝の『帝』をテイと読まずに、わざわざ慣用されない

*3:藤堂恭俊ら『アジア仏教史 中国編1』(佼成出版社,1975年)は、「ともいわれる」という言い方で「悪帝」説を紹介する(201頁)。尾﨑秀樹「長安城の春」『現代視点・中国の群像:楊貴妃・安禄山』(旺文社,1985年)も、同旨の理解をするようである(26頁)。この「悪帝」説は、観光案内の類にも記載されており(アジア城市(まち)案内制作委員会『揚州』まちごとチャイナ,まちごとパブリッシング ,2016年)、広く知られているといえよう。ちなみに、この説が誤り伝わったのか、裴秉斗『入門講座・朝鮮の歴史』(雄山閣出版,1984年)は、「この皇帝だけは、日本では格別の尊敬の意をこめてヨウダイと呼ぶそうである」(85頁)と謎の注記をする。

*4:高島俊男の連載「お言葉ですが… 119・なぜヨウダイなの?」(週刊文春39巻42号108頁,1997年11月6日)は、「なぜ煬帝一人が呉音のまま取り残されたのか、その理由は分からない。」「何が呉音でのこったかは偶然で、合理性はない。」「我が国における慣行的な『読みくせ』の問題である。」とする(108頁~109頁)。

*5:単に読み癖であることを指摘するものとしては、例えば、齋藤栄三郎『中国四千年史』(同文館出版,1977年)・165頁,桑原隲蔵『東洋史教授資料』(開成館,1914年)・169頁,太田為三郎『和漢図書目録法』(芸艸会,1932年)・138頁などがある。

*6:巻一・高祖「(武徳二年九月)辛未,追諡隋太上皇為煬帝」とある。この「煬」という字自体が悪帝を意味することは根拠を確認することができ、『資治通鑑』の胡三省注にも「諡法、好内遠禮曰煬、去禮遠衆曰煬、逆天虐民曰煬」とある(煬皇帝上之上)。

*7:もとより、唐の長安の発音で「煬帝」の名が報告されたとして、これが直ちに「ようてい」という日本語の音韻に対応させれたかは留保が必要である。しかし、日本書紀に少し遅れて成立した万葉集が、「由吉帝」を「行きて」と読ませていることからすれば(巻5・806)、いずれにせよ早い段階から「てい」の音は知られていたと考えて良いように思う。

*8:巻19「

*9:なお、築島らは、「帝」の字に付された朱声点を「平軽」であると判定しており、そうであるとすれば、朱声点が付された平安中期の段階において、これは漢音で読まれていたことになる。しかし、朱声点には擦り消しによるズレが生じており、「平」と認定すべきであるとする見解もある(鈴木豊「岩崎本『日本書紀』声点の認定をめぐる問題点」(論集4巻95頁,アクセント史料研究会)・103頁)。この見解に従えば、平安中期の段階でも、「ヤウタイ」と読まれていた可能性が残ることになる。

*10:同論文は、博士家藤原南家に伝わったと考えられる宮内庁書陵部蔵『貞観政要』には「ヤウタイ」の振り仮名があるが、日蓮親写本や慶応大学斯道文庫本、関西大学内藤文庫本には、その振り仮名がないとする(45頁~47頁)。

*11:同論文は、『水鏡』巻之下の淳仁天皇の記事、『増鏡』巻三の仲恭天皇の記事を引用する(47頁~48頁)。しかし、個別に伝本を検討しないばかりか、根拠となる伝本も特定しておらず、傍証を挙げるにしても粗雑にすぎよう。

*12:漢音の正音化にかかわらず,「従来から流布していた呉⾳の勢⼒は依然として⼤きく、南都古宗の旧仏教の典籍類や、⺠間に流布した字⾳語などは多く呉⾳に基づくもので、これらの伝統は平安時代以後までも継続した」(国史大辞典/漢音/築島裕)。

*13:賀茂真淵『源氏物語新釈』桐壺は、「先代」の語の注釈として、「帝をだいとよむは呉音なり皇帝破陳楽隋ノ煬帝などみなたいとよみ来れりていとよめといふは誤なり」とする(賀茂真淵全集・第五・4462頁、吉川弘文館,1906年)。また、永井一孝『源氏物語新考』桐壺は、「外戚」の語の注釈であるが、「漢音もてよむことは、物語書には例なき事なり…『先帝』を『せんだい』のやうによみて、こは

*14:その外、富岡家旧蔵甲本『栄花物語』は、「女帝」を「女たい」と表記する(松村博司『栄花物語全注釈 』巻1,日本古典評釈・全注釈叢書,角川書店,1969年,56頁)。

*15:前注のとおり、松下論文は典拠となる伝本を指定しないが、敢えて『水鏡』と『増鏡』の用例を挙げることからすれば、『日本国語大辞典』〔第二版〕の「廃帝」の用例を参照したのではないかと推測される。そして、同書の『増鏡』の出典は『日本古典文学大系』であり、その底本は「永正本」(学習院大学付属図書館本)である(日本古典文学大系87・237頁)。

*16:永正本『増鏡』は、第三「藤衣」の章に「承久のはいたい」とし(日本古典文学大系87・286頁,288頁)、第十四「春の別れ」の章に後二条天皇を「せんだい」という(同・427頁,433頁)。もとより、例えば、外務省旧蔵本『水鏡』下巻(国立公文書館蔵)のように、「廃帝」は「はいたい」(第四十八 廃帝)と振る一方、「先帝」は「せんてい」(第五十 光仁天皇)と振る資料も存在する。

*17:同書は、「剪綵」の語の説明の部分でも「煬帝」に「ヤウダイ」との振り仮名を付ける(市立米沢図書館所蔵・第5冊)。

*18:妙安のいう「ソラニハ」とは、「読書以外の日常生活で口頭で言う時には」を意味し、『史記』や『漢書』などの「本に向かって正式に読むとき」をいう「本デハ」と対比されていると考えられる(李承英 「室町期抄物における漢字音研究 :『玉塵抄』を中心として」,筑波大学博士論文,平成17年3月25日授与,82頁~83頁)。実際、明治以降の発行になるが、近藤南洲『十八史略独学自在』(1892年)は、ここでいう「本」に当たる『十八史略』の「煬帝之孫也」という語句に「ヤウテイ」と漢音の読み仮名を振る(巻4・29丁)。

*19:巻2「煬—モソラニハ、

*20:同書は、「

*21:原克昭「"焚書"された「日本紀」」(日本文学58巻7号22頁,2009年)・25頁の引用によれば、「原卦画第二」の章に「人ノ名ニモ、

*22:中巻「もし、さらずは、先帝の皇女たちがならむ」(新編日本古典文学全集13・203頁)の部分である。ちなみに、「水野家旧蔵本」(國學院大學図書館蔵)の該当箇所には「先たい」とある。

*23:「日本有職方にのみ

*24:先にも注したとおり、『源氏物語新釈』桐壺は「帝をだいとよむは呉音なり皇帝破陳楽隋ノ煬帝などみなたいとよみ来れりていとよめといふは誤なり」とする(賀茂真淵全集・第五・4462頁)。このように、「煬帝」が「先帝」や「皇帝破陳楽」などと同列に扱われていることからすれば、真淵は、これを単なる読み癖と理解していたと考えられよう。

*25:江戸時代においても、例えば、『神皇正統記』の慶安2年刊本(内閣文庫・昌平坂学問所旧蔵)が、「

*26:追記:そもそも「読み癖」であることと、それに「悪帝」であるからであるという意味付けをすることは両立しよう。渡邉義浩『中国における正史の形成と儒教』・69頁は、杜預や鄭玄を「どよ」や「じょうげん」と読むことを「読み癖」としながら、「明治以前の漢学者は、有名な経学者に敬意を払い、特別な読み方をした。」という。

*27:巻二十二・五行志上「煬帝自負才学…帝又言習呉音.其後竟終於江都.此又魯襄公終於楚宮之類也」とある。また、顏師古『隋遺録』上巻に「帝自達廣陵,宮中多效吳言,因有儂語也」とある。なお、『通俗編』は、「〔隋書〕煬帝宮中喜效呉音,多有儂語」するが、当該文句を『隋書』に見出すことはできなかった。

*28:例えば、『日本国語大辞典』〔第二版〕の「呉音」の項は、我が国にいう「呉音」は、朝鮮から渡来した漢字⾳であるという立場をとる。そして、中国では、正⾳である漢音に対し、南⽅⾳を「古くて訛った⾳」というニュアンスで「呉⾳」というようになったが、⽇本でも、新来の漢⾳が正⾳とされたことから、これに倣い、それまで通用した漢字音を「呉⾳」というようになったとする(語誌)。他方、山口謡司『てんてん』(角川選書[電子書籍版],2014年)は、両者が本来的に同一のものであるという前提の下、煬帝が「呉音」を習ったことを指摘する(第二章 万葉仮名で書く日本語/文化輸入のタイムラグ)。

*29:同様に、前掲桑原・169頁(1914年)も、一般に「ヨウダイ」という読み癖があることを前提に、「今日に於て、殊に東洋史に在りては、漢音の儘に読みて差支なし。」とする。

- もっと読む

コメントを書く